En el muy interesante trabajo de Ramón Betrán Abadía «La ciudad y los muertos» encontramos el relato inédito de Ramón Camarero en el que asegura que su padre se recuperaba de «un infarto sufrido cuando, a plena luz del día y ante la puerta del colegio Andrés Manjón, presenció el asesinato por un grupo de falangistas de una mujer con sus 3 hijos y la nuera». Arsenio Jimeno, en su libro «Zaragoza en la tormenta. Memoria de un superviviente», hace un relato extenso sobre este suceso:

En el muy interesante trabajo de Ramón Betrán Abadía «La ciudad y los muertos» encontramos el relato inédito de Ramón Camarero en el que asegura que su padre se recuperaba de «un infarto sufrido cuando, a plena luz del día y ante la puerta del colegio Andrés Manjón, presenció el asesinato por un grupo de falangistas de una mujer con sus 3 hijos y la nuera». Arsenio Jimeno, en su libro «Zaragoza en la tormenta. Memoria de un superviviente», hace un relato extenso sobre este suceso:

“El barrio de las Delicias, eminentemente obrero, está sembrado de «parcelas», diminutas casitas construidas por los propios propietarios. Se le considera un enclave cenetista en la ciudad. Las escuelas construidas deprisa y corriendo para hacer frente al crecimiento de la población, son muy modestas.

Las instituciones religiosas no han creado sus propias escuelas puesto que la mayoría de los vecinos, aunque quisieran, no podrían pagar las cuotas de las insaciables instituciones religiosas, servidas por frailes y monjas sin ningún título pedagógico, ni otra competencia que la del rezo sistemático y embrutecedor. Consumado el levantamiento de los perjuros de la milicia, con la complicidad del señoritismo abyecto y los cavernarios de toda laya, se apresuraron a colocar en permanencia una bandera «roja y gualda» en una escuela de 1ª enseñanza. Allí ondeó la enseña que había presidido todos los desastres nacionales, durante unos días.

Un amanecer apareció la bandera calcinada. Los sabuesos de la falange se pusieron a indagar con frenesí de sicópatas. A pesar de torturas y amenazas, no pudieron averiguar quién o quiénes habían quemado la bandera. Fusilaron al primer vecino que tuvieron a mano y lo dejaron en la acera de la escuela para que todos los transeúntes fueran testigos del castigo ejemplar. Repusieron la bandera y se fueron con aire marcial y desafiante. Aquel cadáver acribillado a balazos sería el seguro guardián de la gloriosa enseña de los caínes.

Pero no lo fue, la nueva bandera, fue asimismo quemada. Reiteradas averiguaciones, nuevas torturas sin resultado. Lo único cierto era que la bandera había ardido, lo que constituía ultraje intolerable. Cogieron a otro vecino, lo fusilaron en la acera de la escuela, a pesar de sus protestas de inocencia, y lo abandonaron allí para que sirviera de escarmiento, sin que nadie se atreviera a tocar aquellos despojos. La nueva y horrible arbitrariedad no sirvió de nada. La nueva bandera volvió a carbonizarse.

El terror había invadido el barrio. El horror había alcanzado una nueva cima y el terror hundido los ánimos en nuevos abismos. ¿Quién sería el insensato que daba pretexto a los caínes para matar inocentes? ¿No era tan culpable como los ejecutores, como los asesinos? Las cábalas se susurraban con estremecimientos de horror, indignación y miedo. Aquellos cadáveres abandonados, descomponiéndose bajo un sol de justicia, roídos por las ratas llegada la noche; centinelas de una enseña descolorida en mil derrotas, eran anónimos o, al menos, perdieron su identidad en la montaña de cadáveres creada por los «salvapatrias»; por esa media España por cuyas venas corre el pus del sadismo asesino.

El honor del Caín azul debía ser lavado cualquiera que fuera el precio. Los colores de aquella bandera volvieron a brillar orgullosos y desafiantes en el mástil de la escuela primaria. Y otra vez la bandera fue carbonizada. La «paciencia» de los cuadrilleros falangistas desapareció por completo. La obstinación del incendiario, prendiendo simbólicamente fuego a la Patria merecía una respuesta proporcionada al «crimen». La exasperación de los señoritos uniformados había llegado al paroxismo. Si se trataba de un pitorreo sería cosa de ver quién reía el último. No se lo pensaron mucho. Entraron en un piso de la vecindad y se llevaron a toda la familia: viejos, jóvenes, niños. Tres generaciones de inocentes. Los alinearon en la acera y los fusilaron. Allí quedaron sus cadáveres.

El horizonte del horror había ampliado sus límites. ¿Quién pensaba que el terror no podía ampliar sus magnitudes? Aniquilar a una familia entera por una bandera quemada por desconocido incendiario, no era un precio muy alto, cuando en toda la ciudad se sacrificaban ciudadanos sin pretexto alguno. El terror paralizaba las gargantas y las lágrimas se recataban. No solamente el pueblo no podía llorar a sus víctimas, sino que ni los familiares más cercanos podían hacerlo. Los cadáveres de una familia entera desangrándose en la acera y en el mástil de la escuela, la bandera nueva.

Aquella noche, mientras en las casas se había establecido un silencio tan espeso como la sangre coagulada en el badén y en la alcantarilla, la bandera ardió una vez más. Alguien advirtió que el viento flameaba la bandera con tal violencia que ésta se enrollaba en los cables eléctricos que corrían por la fachada, produciendo un haz de chispas rabiosas que carbonizaban el lienzo. No había otro incendiario que el cierzo y nadie podía fusilar al cierzo. Advertida la patrulla de vigilancia, se personaron ante la escuela para contemplar el chisporroteo, subrayando la acción del cierzo sonora y siniestra carcajada.

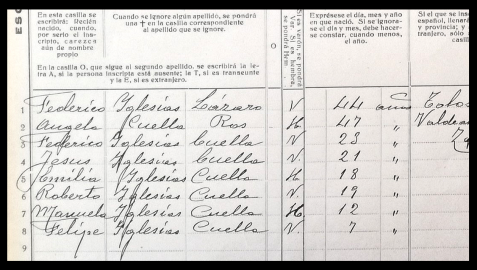

Cándido Marquesán Millán, en un artículo periodístico sobre este hecho, añade : «Según información recogida en el barrio, el incendiario fue el conserje del colegio, cosa que confesaría en el lecho de muerte». Según sus descendientes, otros familiares de Ángela Cuella, como la esposa de Federico, hijo que vivía en la calle Delicias, no fueron asesinados al ser avisados por los vecinos para que no fuera a la casa.

Documento original en Cogullada1936

En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española